身の回りには多種多様な木がありますね。

大きな木、小さな木、背の高い木、背の低い木、すごく太い木、ひょろっとした細い木、たくさんの枝がある木、まっすぐ上に伸びた木、花が咲いている木、葉っぱがたくさんついた木、花も葉っぱもない木、つるが巻きついた木、いい匂いのする木、鳥が遊びに来る木、鳥の巣がある木、穴が開いている木、虫が来ている木、苔が生えた木、日陰が好きな木、日向に生えている木、水辺に生えている木、道端にある木、森の奥にある木、その木陰で人々が憩う木、こぶのある木、真っ白な木、縦縞の木、横縞の木、傷がある木、途中で折れてしまっている木、切り株から生えている木、顔みたいな模様がある木・・・・尽きませんね(笑)

まだまだありそうですが、みなさんもこうしたさまざまな木に出会ったことがあるのではないでしょうか?

木は私たち人間と同じように、一本一本が違う木です。

同じ種類の木であったとしても、ソメイヨシノのように挿し木で増やした、まったく同じDNAを持っている木だったとしても、みんな違います。

きっと日の光や、地面の状態、土の中の生きものとの関わり、あるいは、幼木の頃にできたちょっとした傷、耐えに耐えてくぐり抜けてきた大雨や暴風なども、影響しているかもしれません。一本として同じ育ち方をした木はないのです。

そんな木々の豊かな個性を活かしたネイチャーゲームのひとつ、〈めざせ名探偵〉!日本生まれのネイチャーゲームをご紹介!

リーダーや先生といった依頼人となる方が、〈めざせ名探偵〉は、あらかじめ用意した、ある一本1本の木の特徴をしっかり捉えた証拠品を提示し、子どもたちに「あれかな?」「この木かな?」と探してもあててもらう活動です。

〈めざせ名探偵〉

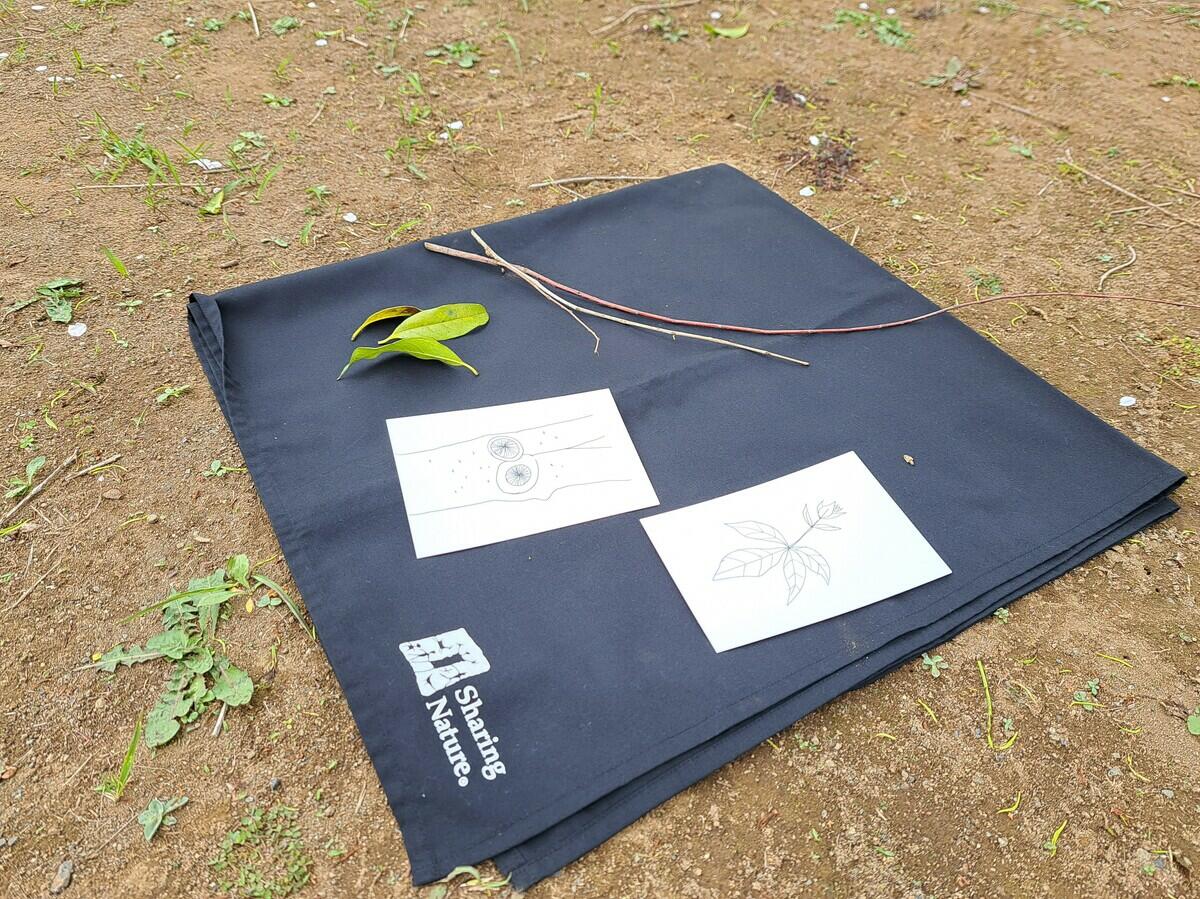

(1) 一本の木を選び、証拠品を揃えておく

(2) エリアを指定して、その中で一本の木を探してもらうことを伝える

(3) (1)の証拠品を子どもたちに見せる

※証拠品情報をメモするための紙と筆記具があるとGOOD

(5) 時間を決めて探し始める

※人数が多いときはグループで探してもらうとよいでしょう

(6) 各グループが選んだ木を紹介してもらい、証拠品と比べてみる。もし間違っていたら(他にも候補の木があれば)、続けて案内してもらう

(7) 正解の木を確認し、気づいたことなどをわかちあう

木の証拠品には、拾えるものだけでなく、スケッチなども活用して、いろいろな情報を集めましょう!

証拠品の例

・落ち葉

・木の皮

・木の実

・木の枝

・枝ぶり(イラストや文字)

・根っこの様子(イラストや文字)

・樹皮の様子(イラストや文字)

・隣の木をはじめ、周りの自然の様子(イラストや文字)

・その木の周りで感じられる、におい、音、気温、風の様子など(イラストや文字)

簡単にわからず、でも、ちゃんとその木にたどり着ける、この塩梅がリーダーや先生の腕の見せどころです。そして「え〜こんなのあるの〜」と、まさかと思う情報を盛り込めるとワクワクして、その木を早く見つけたい!という気持ちが膨らみますね。

「この木、好きだわ〜」とか、なにか自分自身が惹かれた木を選ぶのがポイントです。証拠品集めが楽しくなりますよ。

〈めざせ名探偵〉は季節の巡りと自然の様子を学ぶ学習や、校庭の木々に興味を持ってもらいたいときなどに、ぜひ活かしてほしい活動です。

木々に興味をもつきっかけになるだけでなく、木の個性をしっかりと捉える「観察力」や、複数の条件を同時に突き合わせて考える「思考力」が鍛えられると同時に、無数にある木から絞り込んでいく直感や、その違いをピピッと感じ取る感性も試されます。世の中の本業の「探偵」さんたちも、きっとそうした力を大切にしていることと思います!(違っていたらごめんなさい)

自然がもつ多様性が、私たちを育んでくれますね。

いまもし、「もしかしたら、あの木は、縦縞だったかも?」など、ぼんやりと思い出し、今度よく見てみよう、と心をよぎった木があれば、ぜひその木に会いにいってみてください。そして、よーく見て、ふれて、感じて、「その木の証拠品を集めるなら・・・」って考えてみてくださいね。きっとワクワクが待ってますよ!

(2025.04.03記事作成)

公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会

事務局次長・マーケティング部

横浜市の事業「めざせ名探偵!森のパズルを解き明かせ」のお手伝いをしています。なんと2025年で16年目です。この事業では、子どもたちに木や虫、草花から選んでもらったものについて、観察と図書館での調べ学習をして、その学びを活かして「森のパズル」に挑戦してもらいます。このアクティビティとは直接的には関連付けていませんが、根底にある「観察×思考×感性」はやっぱり通じています。子どもたちが、自然の多様性から学ぶ機会を、どんどん増やせていけたら嬉しいです。環境行政の皆さん、お声がけください!