葉音、虫の音、鳥のさえずりに包まれる、この自然学校を会場に3日間にわたり、日本シェアリングネイチャー協会のセミナーが開催されました。

講師としてお招きしたのは澤口たまみさん。

作品からひも解く人間・宮澤賢治と恋、絵本に込めた思い、そして同じ時代を生きる私たちや次世代に伝えたいことを、朗誦伴奏を交えて語ってくださいました。

講演の中から〝自然と、子どもとどう向き合うか〟の気づきにつながるお話を紹介します。

学校の帰り道、カマキリの卵をランドセルに大切にしまい、気がつくと子ども部屋中に無数の幼虫が……。そんな少女時代だったと笑って話す澤口たまみさん。

〝好きなもののひとつが虫〟という価値観を、だれもが受け入れてくれるわけではないと、澤口さんは社会に出てから知ったそうです。

大学で昆虫学を学んだものの、不真面目だった私に、普通の就職先はありませんでした。親から勧められたのは岩手県立博物館の展示解説員。それまで必要最小限しか話さなかった私がですよ!(笑)

無事に受かったものの、大変なところに来たと思いました。だって、うどんやそばをれんげに取り、音も立てずにすするおしとやかな人たちが同僚なんですから。

ある時食事中に毛虫がやってきて、本当に濁点付きの”ぎゃーっ!”が響き渡った。椅子をひっくり返して飛び上がる人もいて、おしとやかな人たちがこんな悲鳴をあげるの!?虫が怖いの?と驚きました。そのときの驚きは今でも人生のベスト5に入っています(笑)。

そして私が毛虫をポンと外に出すと、『あなた、えらいわね。虫が触れるの?』と言うんです。私は会話が苦手なことを返上し、『この毛虫は毒がないんです。それに昆虫には体温がないので、毒のない毛虫なんて、ひゃっこい子猫みたいなもんですよ』と答えました。すると『まあ、すごい!まるで虫のおかあさんみたいじゃない!』。

そんなやりとりがあって、勤めている間ずっと〝虫のおかあさん〟と呼ばれることになるんですが、この日、私は原稿用紙を買って帰りました。なぜなら、〝虫はすべて、意味があってこの世に生きている〟〝虫のいない地球には人間も生きられない〟ということや、鼻つまみもの扱いされる虫の魅力を伝えなければと思ったから。そうして書き上げたのがデビュー作『虫のつぶやき聞こえたよ』なんです

自然をテーマにした文筆活動の原点を、ユーモアいっぱいに語る澤口さん。さらに宮澤賢治の自然観に共感し、作品を読み解くようになったきっかけを、こう続けます。

その中で、『シグナルとシグナレス』という童話に〝つまらないから尊いんです〟という一節を見つけ、私は心を射抜かれてしまった。無駄な命はこの世にはありません、ということを賢治は書いていたんです。〝あなたの目の前にあるつまらないもの(生きもの)は、本当につまらないのですか?〟〝つまらないと感じるあなたが、つまらないものではないですか?〟──賢治は数々の作品の中で私たちにそう問いかけていることがわかってきました。それから一層、賢治の言葉にのめり込み、賢治の思いを探り続けています

澤口さんは賢治と同様、自然の素晴らしさを綴り始め、やがて絵本作家として子どもたちに届ける機会が増えていくことになります。

虫も人も同じ生きもの、友だちになろう。虫かご、虫捕り網は持たず、手をおわんにしてそっと虫に触れようね。そして、『虫さん、どうぞ手のひらへおいでください』って言ってみたら、来るかな? やってみよう! というようなことをしているんです。

やさしい声かけをすると、本当に虫がやってくる。虫にも気持ちが伝わっているんですね。目を輝かせた子どもたちが手のひらを広げると、リラックスした虫がその手を渡っていく。なんて尊いんだろうと思い、『ようこそぼくのてのひらへ』という絵本に綴りました

男女問わず、ほとんどの子どもは虫が好きだと思う、と澤口さん。身近な大人の影響で虫嫌いになるのは悲しいこと、とも。

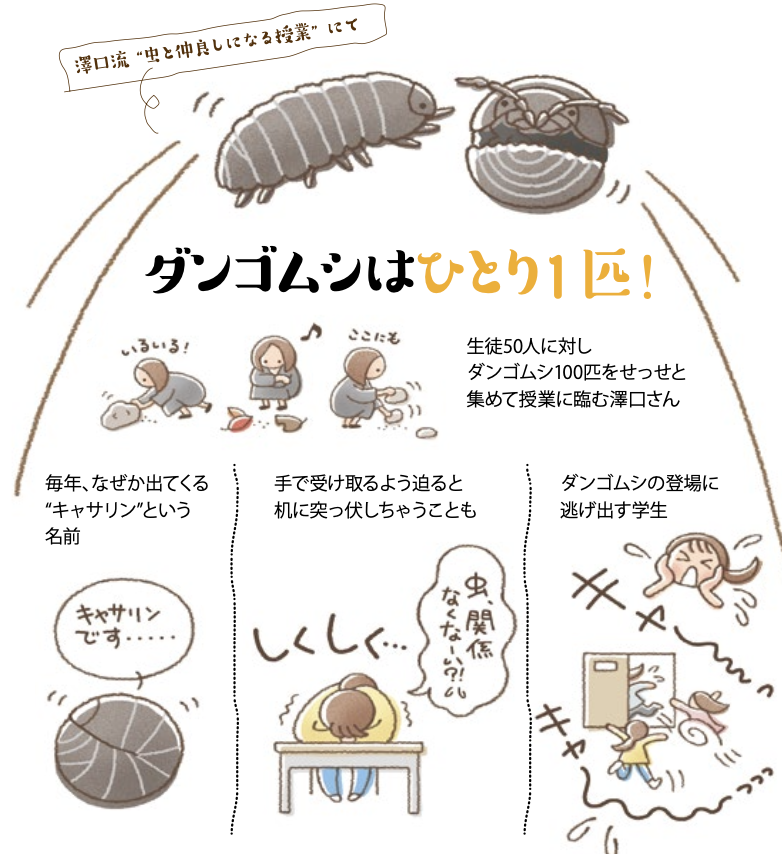

毎年必ず行うのは、100匹のダンゴムシを用意して約50人の学生全員に1匹ずつ配り、1時間机の上で観察をして、最後は名前をつけ、その理由を発表するという授業。

「今日のことは一生忘れない」といった恨み節を言われることもあるのだとか。澤口さんは、無理強いはしないけれど、園児たちの前に「虫嫌いな先生」として立つことはどういうことかを考えてほしい、と諭し続けています。

『私のダンゴムシ、全然動かないので〝のろこ〟です』とか、『私のダンゴムシは机の上で出産したので名前は〝ママ〟です』とか。ダンゴムシは実は外来種だという話をすると、外国人の名前をつける学生もいて、毎年同じ名前が出てくる(笑)。たとえばメスの名前なら〝キャサリン〟。なんで~と思うでしょう?だから毎年、名前を聞くのが楽しみなんですよ

子どもに関わる大人(幼稚園教諭・保育士)としてどうあるべきかの道しるべが示され、虫も個性を持っていると教わることができる、とても素敵な授業! 虫嫌いを完全に克服できずとも、生きものを尊ぶまなざしが芽生えているに違いありません。

澤口さんが伝え続けたいのは、自然界は多様であり、人間だっていろいろでいい、お互いに認め合うべきであること。そして生きていることはそれだけで素晴らしく、何があっても生きることをあきらめてはいけない、ということ。

子どもにとって、自然が自分の居場所だと思えること、自然の中にいる生きものも友だちだと思えること。このことは確実に、その子の生きる力を伸ばす、友だちを増やすと思っています

幼少期に学校での息苦しさから逃れ、自然に身を置いて過ごしてきた澤口さん自身の体験のほかに、育児経験から紡ぎ出された数々の言葉もあります。

すると彼は、『小さい頃から自然を見せてもらっていたから、生きものがどんなに厳しい生存競争の中で生きているか知ってる。人間が生きていられるのはあたり前じゃない。だからぼくは、死なない』そう答えた。私と同じだったんです。生きづらさも、理不尽さも、生きていると多々あります。嫌なことが度重なって死にたいと思うこともあるでしょう。でも本当に死んでしまうこととは別です。

生きて!そして、この世はみんなが生きていくのに十分に値する素敵なところですよ、いろいろな生きものがみんなを待っていますよ、ということを絵本に込めています

大人がみな、こんな思いを携えて、子どもと一緒に自然にたたずむことができたら、どれほどやさしい世界になるでしょう。心に響く絵本の朗読と、それに込めた思い。そこにそっとよりそう石澤由松さんが奏でるコントラバスの深くやさしい音色。温かい気持ちに包まれ、セミナーは終了しました。

チェロを習い、自作の朗読に伴奏を添えたいと願っていた宮澤賢治。それに倣い朗誦伴奏を試みる中で、賢治の作品の押韻に恋人の名前と同じ母音が隠されていることに気づき、相思相愛の恋人の存在と彼女への愛を作品に込めていた。そんな読み解きについても、澤口さんは語ってくれました。

自然も人も、生きとし生けるものすべてを愛した宮澤賢治。そして、賢治と同じ思いで、その言葉を今に繋げている澤口たまみさん。時代は違えど、ともに自然を綴ってきた二人の言葉から、窓から見える栗駒の森にも、そして日々の暮らしで出会ういつもの風景の中にも、尊ぶべき命、愛すべき命があふれていると感じたのでした。

※情報誌「シェアリングネイチャーライフ」Vol.44 特集(取材・文:茂木奈穂子 編集:藤田航平・豊国光菜子・去田ゆかり、校條真(風讃社))をウェブ用に再構成しました。

※冊子版の送付が可能です。「ネイチャーゲーム普及ツールの取り寄せ」をご覧いただき、お気軽にお知らせください。

(情報誌バックナンバーにつきましては在庫切れの場合がございます。ご了承ください。ウェブ版はこちらからダウンロード可能です。各号目次下部の<※PDFデータを開く>よりご覧ください。)